I mulini storici nella tessitura del territorio romagnolo

Daniela Cardinali, Settore Patrimonio culturale Regione Emilia-Romagna

Dallo sviluppo storico dei mulini alla loro consistenza in Romagna tra valli, fiumi, comunità e nuovi usi, vediamo quali tracce portano verso il futuro, dai paesaggi appenninici al mare.

Si possono contare, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, almeno 300 mulini storici ancora presenti, sia come manufatti funzionanti sia come edifici riconducibili alla destinazione originaria molitoria, individuabili chiaramente tramite mappe digitali (escludendo quelli di cui si rimane solo la presenza cartografica storica).

Questa dimensione emerge ricostruendo censimenti e fonti discontinue e che variano dalle ricerche più analitiche sugli insediamenti storici condotte negli anni ’60 delle Soprintendenze, dell’Istituto dei Beni Culturali, delle Province e di alcuni Comuni, a pubblicazioni dedicate a territori specifici, a rilevazioni di associazioni locali (oltre naturalmente a A.I.A.M.S.), a siti riferiti a cammini storici e di trekking, nonché a quadri conoscitivi di strumenti urbanistici.

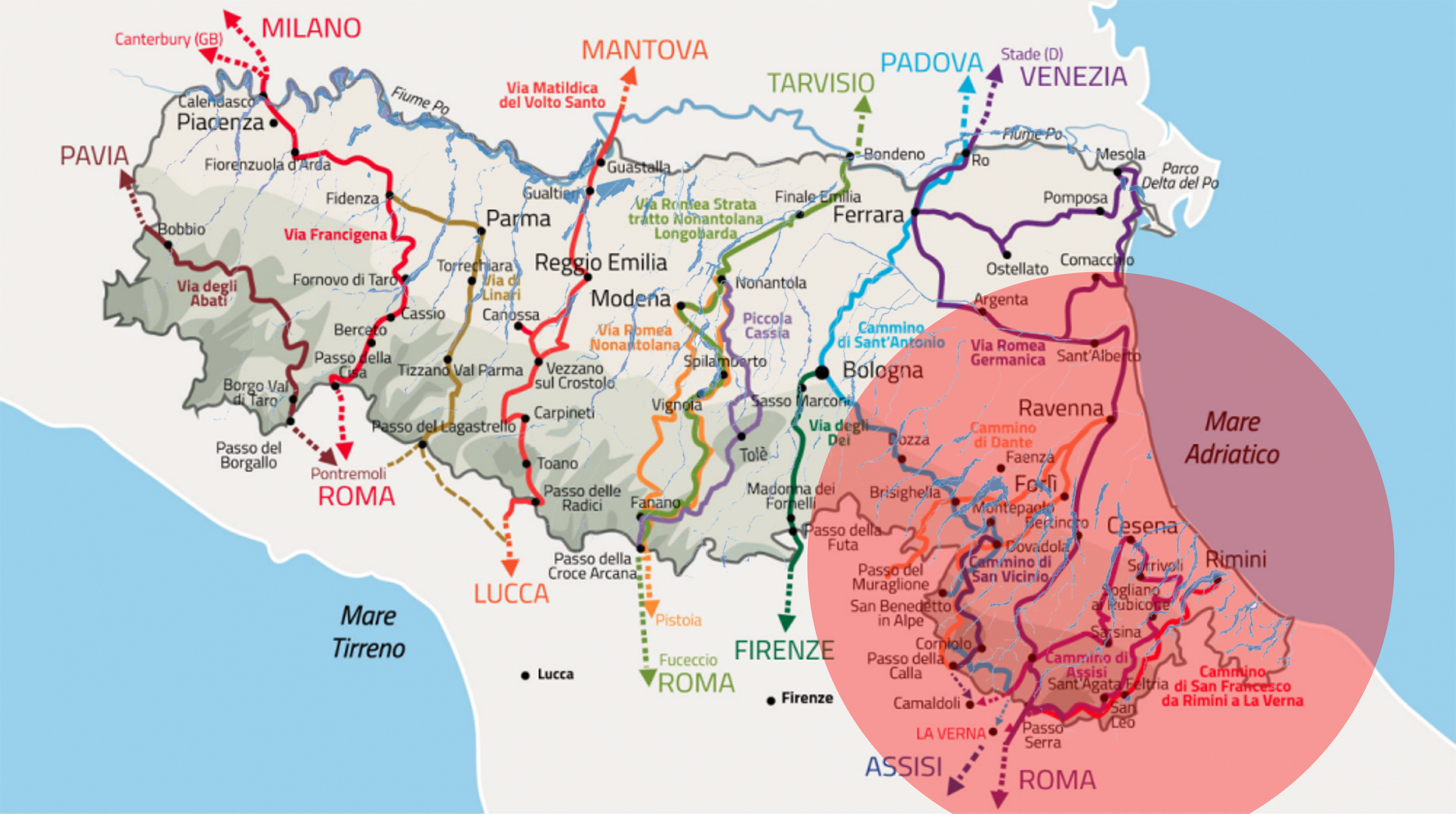

Fig.1 Mappa dei corsi d’acqua sovrapposta ai cammini storici.

Fonte: elaborazione su cartografia dei corsi d’acqua del Settore Geologia, suoli e sismica, Regione Emilia-Romagna e carta dei cammini storici di APT Servizi, Regione Emilia Romagna

Il paesaggio romagnolo ha una trama paesaggistica ricca di snodi e coloriture differenti. Per ricostruire questa tessitura, si trovano alcuni indizi: sovrapponendo la mappa dei corsi d’acqua con i cammini storici (fig.1), si riconosce che i mulini si snodavano lungo le più antiche vie di comunicazione vallive, sacre e anche commerciali. I mulini che oggi appaiono nascosti nell’Appennino rappresentavano un punto di riferimento nei sistemi di attraversamento, e tuttora lo sono per i camminatori. Così avviene lungo l’antico Cammino di San Vicinio verso San Benedetto in Alpe, nel cammino di Assisi verso Sant’Agata Feltria, o quello di Dante verso Acquacheta.

E infatti, una volta geolocalizzati i mulini ancora riconoscibili, le tracce, insieme ai toponimi, diventano prove evidenti: lungo il fiume Senio e il Lamone, si osservano una costellazione di mulini, di cui solo una minoranza ancora esistenti (come il mulino di S. Zeno, di Rivacciola, di Casale tra gli altri) e una moltitudine di mulini abbandonati e ruderi nel ravennate (il Mulino Oriolo, della Colombara,…) che hanno perso, con l’industrializzazione, la loro funzione originaria. Anche la continua deviazione naturale o artificiale dei torrenti nei secoli ha condotto all’abbandono di mulini non più attraversati dall’acqua.

Altri mulini diventano testimonianza della transizione verso la costituzione di centrali idroelettriche, come a Brenzaglia verso Cesena o di recuperi pubblici (figg. 2 e 3).

Le trasformazioni dei mulini di montagna parlano quindi della storia degli insediamenti lungo le valli e della persistenza di alcuni oggetti e anche del loro attuale isolamento. Oggi si trovano gestori o piccole comunità che trattengono la memoria, gestiscono locande, luoghi di accoglienza e che vedono riconosciuta la loro attenzione alla manutenzione dei luoghi da una frequentazione oggi più diffusa dei rilievi appenninici.

Fig 2 e 3 Un museo e un’associazione al Mulino Sapignoli a Poggio Torriana in Valmarecchia: trasformazioni

1998, Foto: Catalogo Generale dei Beni Culturali ICCD MIC

Mulino Sapignoli, catalogo generale dei beni culturali

Attuale, Foto: Giorgio Sapigni. Si ringrazia l'autore per l'uso

Sito Gli amici del mulino Sapignoli - Museo Sapignoli

Le tecniche edilizie storiche degli edifici sono naturalmente legate anch’esse al territorio, e in montagna si utilizzava, prevalentemente, la pietra locale sbozzata (a volte con conci più grandi nella angolature per rafforzarne la struttura) o sassi tondi di letto di fiume, a secco o allettati su malta di calce, con strutture orizzontali in legno, pavimenti in pietra o in terra battuta, e intonaci interni in calce e, in alcuni casi nella bassa Romagna, con la tecnica tradizionale della terra cruda.

Esternamente, a volte erano intonacati in calce coprente o leggere scialbature, per proteggere le strutture dalle intemperie. Verso la pianura e la Toscana si trovano strutture con murature in pietra inframezzate da corsi di mattoni. I mulini facevano spesso parte di piccoli insediamenti, ai piani superiori del mulino si poteva trovare la residenza, altre volte in edifici contermini, con la presenza di forni, caselle e depositi. Gli edifici più complessi, o quelli che nel corso del tempo venivano ampliati, erano dotati di portico, luogo di sosta e di incontro.

Fig. 4, 5, 6 – Mulino del Bosco a Petorno, Montecopiolo (RN), Bacino del Conca. Si ringrazia la redazione de «I luoghi del silenzio» per l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine.

Incisioni sulle pietre dei mulini, come ad esempio uno a Montecopiolo nel basso appennino riminese (figg. 4, 5 e 6), ne segnavano la fondazione o gli ampliamenti, così come verso la romagna toscana, in cima ai portali di pietra, si vedeva la presenza di mascheroni in pietra, simbolo pagano che esorcizzava eventi tragici o disavventure. E infatti nei mulini, complice la vita solitaria e anche notturna del mulino, i suoni dei torrenti, la presenza diffusa di farine e i movimenti delle macchine, alimentavano leggende, fiabe e storie orali, tutte diverse ma simili, ricche della presenza di folletti (i mazapegul, el mazariol, a seconda dei dialetti, gli scacciaombrichi,…), di spiriti antichi, furti senza colpevoli e scansati pericoli.

Fig. 7 – Cava di macine intagliate nello ‘Spungone’ presso il podere La Ca’ (località Pietramora, Brisighella, RA)

Fonte: foto in Cantoni, A., Zaccanti, G., Missiroli, C., Cave e miniere nella storia», in Rivista ‘Il Geologo dell’Emilia-Romagna’, Bollettino ufficiale di informazione de. 51 del 2014 dell’ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna Anno XIV–n. 51

Si ringrazia l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna per l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine

Se andiamo alla ricerca delle componenti delle macchine molitorie, e sempre in territorio collinare, troviamo alcune cavità di estrazione delle macine (fig. 7) per frantumare i cereali, ancora a mano, dell’epoca dell’incastellamento (XI e XII secolo), con alcuni ritrovamenti di epoca romana, lungo il cosiddetto Spungone faentino, a Ceparano e Monte Torre, lungo il torrente Marzeno. In base ai differenti usi dei materiali da frantumare, si utilizzavano pietre diverse per le macine, quando vi era la possibilità: per macinare il grano si utilizzava possibilmente la pietra magmatica e metamorfica; per le castagne, la roccia conglomeritica e di smeriglio con quarzo anconetano, uno dei più ricercati nelle zone circostanti.

La distribuzione dei mulini storici lungo la pianura segue invece gli insediamenti storici lungo il reticolo della centuriazione romana e delle bonifiche rinascimentali e del papato. Dall’alto, si osservano delle traiettorie lineari parallelamente ai fiumi verso il mare, lungo le quali si possono ricostruire tratti di storia del territorio.

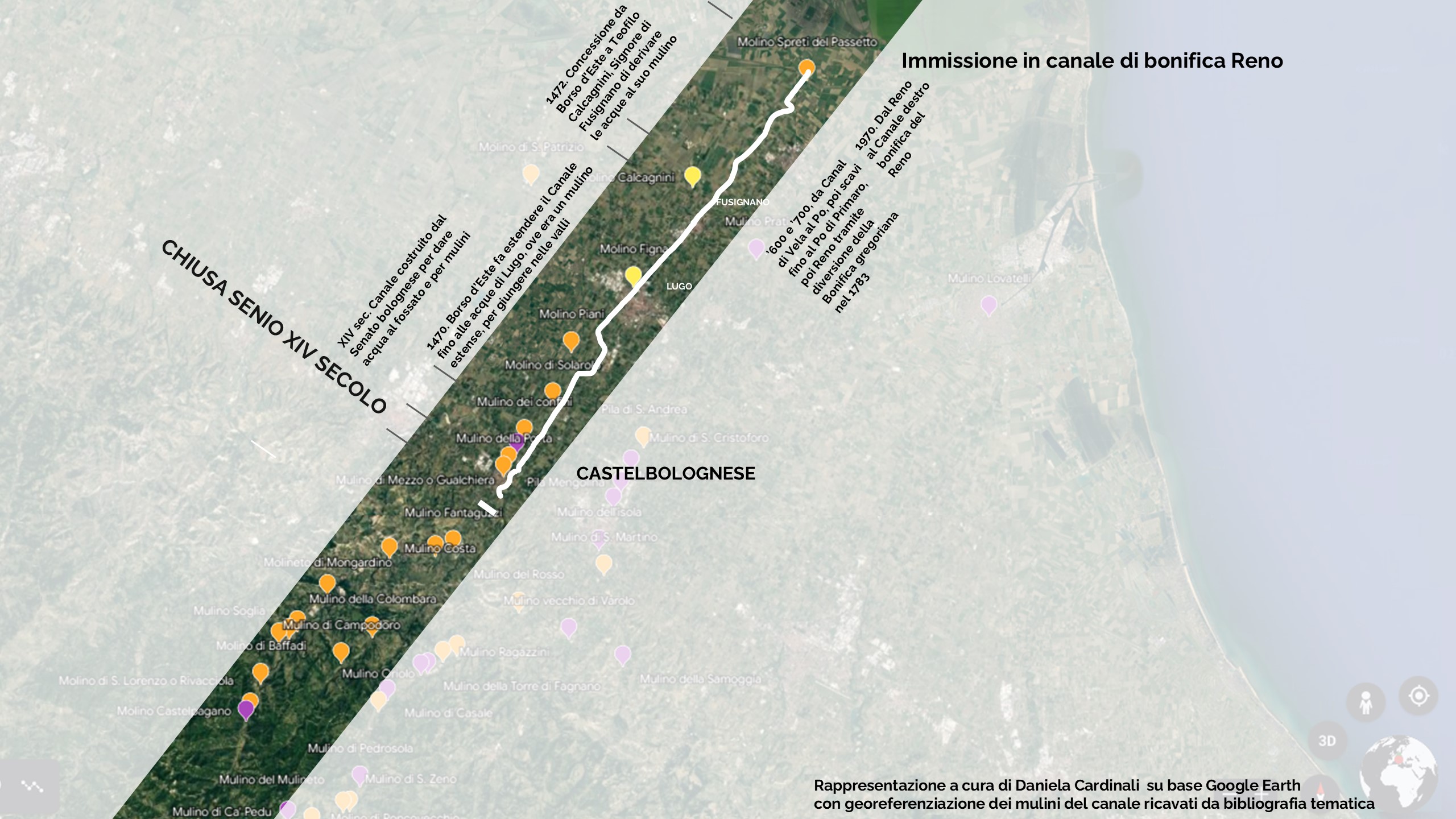

Fig. 8: Ricostruzione vicende storiche nel canale dei mulini a Fusignano, Castel Bolognese e Lugo

Le vicissitudini storiche possono essere restituite sotto forma di immagine nel territorio: questa rielaborazione (vedi fig. 8), lineare sul terreno ma che è il tentativo di raccogliere una sequenza di eventi storici, prende spunto dalle attente ricostruzioni storiche di studiosi lungo il Canale dei Mulini di Fusignano, Castel Bolognese e Lugo.

La chiusa sul Senio del XIV secolo venne infatti costruita dal Senato Bolognese alla fondazione di Castel Bolognese, con l’autorizzazione del signore locale Manfredi di Faenza, così da alimentare il fossato del castello in città e per regimentare l’acqua dei mulini urbani. Borso d’Este nel 1470 fece estendere il Canale fino alle acque di Lugo, ove era presente un mulino estense, e nel 1472 fornisce concessione ai signori Calcagnini per derivare le acque al loro mulino a Fusignano, smobilitando l’antico mulino Ronci.

Nei due secoli successivi si proseguì dal Canal di Vela al Po, con scavi fino al Po di Primaro, poi Reno tramite la diversione della Bonifica gregoriana nel 1783, che conduce quindi all’abbandono del Mulino Spreti del Passetto a Alfonsine.

I mulini nel Medioevo erano gestiti da Congregazioni (come il Canale di Fusignano) con membri della comunità governativa e dei gestori, o da associazioni di privati, come la Compagnia dei mulini a Cesena, o dalla signoria locale come a Forlì, per gestire le acque e le piene, e sempre governati da Statuti (quello di Premilcuore, ad esempio, del 1382 con divieti di usufruire di mulini non comunali, con successive liberalizzazioni all’utilizzo libero nel 1482 e il divieto nel 1582 di costruire congregazioni per la loro gestione).

Oggi molti mulini sono divenuti luoghi di residenza e ospitalità, alcuni sono stati trasformati in piccoli musei, altri hanno ripreso la produzione di farina e tornano spazi comunitari, ma sono anche oggetti dove sperimentare l’utilizzo di energia alternativa, di manutenzione ricca di conoscenze che si possono riutilizzare e che, partendo da indizi, diventano interpretazione dei paesaggi e luoghi di vita.

Daniela Cardinali

Architetto presso IUAV e dottore di ricerca in Politiche pubbliche per il territorio, svolge attività di valorizzazione del patrimonio architettonico rurale e di sviluppo della catalogazione dei beni architettonici presso il Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna.

Ha svolto attività nel campo della definizione strategica di politiche di sviluppo locale, successivamente di pianificazione urbanistica presso la stessa Regione Emilia-Romagna e facendo parte dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio con attività laboratoriali e di ricerca sul campo.